إن الامتحان جُعل لتمييز الطلاب على مراتب ودرجات عند إقبالهم على الحياة العملية الجديدة. ورغم قِصر الامتحان إلا أنه يُقرر مصير الطالب نحو الحياة الجديدة المُقبل عليها. وكذلك الحياة الدنيا رغم قصرها هي بمثابة دار ابتلاء وامتحان للبشر، ليتمايزوا على درجات ومراتب عند اقبالهم على الحياة الأخرة…

(مقتطف من المقال)

بقلم/ فاتن صبري**

لا عيش إلا عيش الآخرة

إن الهدف الأساسي للحياة ليس التمتع بإحساس عابر بالسعادة؛ بل هو تحقيق سلام داخلي عميق من خلال معرفة الله وعبادته.

لطالما جاهدت نفسي لأستوعب قيمة هذه العبارة من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، فأردت أن أخرج من التناقض الذي يعيش في داخلي من حُبي لتحقيق السعادة لي ولأحبابي في هذه الدنيا، وبنفس الوقت أستوعب عظمة السعادة الأخروية، حتى مرض أبي وكنت أعيش وأولادي مع زوجي المُبتعث لمشروع للأمم المتحدة في أفريقيا، حزنت لبعدي عن أبي وتمنيت له الشفاء، وكنت أبكي بحرقة وأقول: يا رب اشفي أبي وأسعده، أُريد له السعادة يا رب في هذه الدنيا.

ومات أبي، وبكيت حُرقة عليه، حتى رأيت في منامي ما يجعلني أبكي فرحا. رأيته يستلقي على سرير ويقول لي اقتربي، فاقتربت فقال لي: إننا أحياء هنا ولسنا بأموات، فأخذ يُشير بيده إلى من حوله ويقول: أنظري كيف منهم من يقرأ القرآن، فقلت له بلهجتي العامية: أنت مبسوط؟ فقال أنا سعـيـــــــــــد. قد قالها بمد طويل ما زال صداها في أذني حتى هذه اللحظة، فاستيقظت فرحة قائلة: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، وفرحت فرحة كبيرة.

وَهْم الرجل المعاصر

في قصة جميلة لعالِم فيزياء أمريكي أتى لزيارة مركزنا وقد أمضى معه الزملاء أكثر من ساعتين في مكتبة المركز في حوار قوي، وكان النقاش على أساس علمي لإثبات وُجود الله، والذي كان يُنكره هذا العالِم. كُنت أستمع بصمت ولم أتدخل في الحوار حتى شعر الإخوة بالتعب، فقد كان مجادلا قويا، وانتهى الحوار بدون الوصول لأي نتيجة مع الزائر، وغادروا جميعهم المكتبة.

وتوجه الزائر إليّ بالسؤال، إن كنتُ على استعداد لإقناعه بطريقة علمية بوجود الله، وسألني إن كان لدي معرفة بالعلم المادي، فأجبته مبتسمة: أنا عندي معرفة بما هو أفضل من ذلك، عندي معرفة بالله.

قال: لا أرجوكِ، أنا مُصر أنه لا يُوجد إله، لكن يُوجد عِلم، قُلت له أَنك لا يمكن أن تدحض وُجود الكاتب لمعرفتك بالكتاب، إنهم ليسوا بدائل. العِلم اكتشف قوانين الكون لكن لم يضعها. الخالق هو الذي وضعها.

قلت له: على أية حال، انسى العِلم هذه الحظة وأخبرني، أنت تُريد أن تُقنعني بعدم وجود الله، فهل أنت سعيد بهذه القناعة؟ هل أنت راض عن نفسك؟

فاجأني بقوله: أبدا، أنا لم أشعر بالسعادة قط في حياتي، أنا تعيس، لا أدري ماذا أفعل، وبكى.

قلت له: افعل ما يُحقق لك السعادة، وسألته: هل تعرف قانون الجذب الكوني؟ أنك تحصل على ما تتوقع.

سأل بدهشة: وهل تُؤمِنين بهذا القانون؟

قُلت له: أنا أعرفه ولكن لا أؤمن به. أنا أُؤمن بشيء أعظم منه، وهو حُسن الظن بالله.

أننا إذا آمنّا أن الإله الخالق خلقنا ليرحمنا ولم يخلقنا ليُعذبنا، وأنه أعد لنا جنة عرضها السماوات والأرض، فإننا نحصل على ما نتوقع إذا امتثلنا أمره. أما أنتم فتؤمنون أنكم لا شيء، وجئتم من لا شيء، وسوف تصيرون إلى لا شيء، فتصيرون إلى ما هو أسوأ.

هل تقبل رد ابنك عليك عندما تسأله ماذا يريد أن يُصبح عندما يكبر، ويقول لك: لا شيء؟ إنك لن تقبل هذا الرد وسوف تعمل المستحيل لحث ابنك على العمل والدراسة والاجتهاد، ليكون شخصا مهما ذا قيمة في المُستقبل.

قال: أنا أشعر أنني ضائع.

قلت له: سوف تبقى ضائعا حتى تعود إلى الله، كالطفل الضائع عن أمه، لن يجد السكينة والسعادة حتى يجد أمه.

تأثر هذا العالِم الفيزيائي أكثر وقال: هل يستطيع أي شخص أن يعتنق الإسلام؟

قلت له: طبعا فهو دين الفطرة.

قال: هل عليّ فقط أن أؤمن بوجود الله؟

قلت له: والإيمان برسله وأنبيائه، من آدم إلى محمد عليهم السلام، والإيمان باليوم الآخر.

قال: نعم، نعم.

واسترسلت قائلة: وأن تقبل عيسى عليه السلام على أنه نبياً ورسولاً وليس إله أو ابن إله.

فقال بلهفة: لا لا المسيح ليس إله، هو نبي فقط.

الشاهد هنا، أن الإنسان يجب أن ينظر لذاته أولاً قبل أن يأخذه الغرور بعيداً عن الحقيقة، فمهما تطورت العلوم والتكنولوجيا حوله، فالإنسان لا يستطيع أن يُطور نفسه إلى خلق آخر قابل للخلود أو حتى أن يعيش مستقلا بذاته ودون الحاجة للطعام، الشراب، الهواء أو حتى الاستغناء عن الذهاب للخلاء لقضاء حاجته. ويُحاول الإنسان جاهداً أن يبحث في هذ الفضاء الفسيح عن حياة تُوفر له الديمومة والسعادة، وهو يعلم يقيناً أنه يعجز أن يصل للقمر بدون ألبسة واقية أو يكون في داخل مركبة تُخرجه عن نطاق الأرض، وكل ذلك خشية أن يُدركه الموت.

“قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا. أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ ۚ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا ۖ قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ ۖ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا” (الإسراء: 50- 51)

في عصر من العلمانية، يصف تشارلز تايلور كيف اتخذ المجتمع الغربي من الكون منعطفًا محوره الإنسان، وبعبارة أخرى، فإن الشخص العلماني ينظر الآن إلى نفسه على أنه سيد الكون، وخلص إلى أن كل ما لا تستطيع عينه رؤيته غير موجود.

لا عجب أن المجتمعات الغربية على وجه الخصوص، على الرغم من الكماليات ووسائل الراحة العديدة التي تملكها، واجهت أكبر صعوبة في التعامل مع مشكلة الشر، فلذلك فإن مترفيها يلجؤون إلى الانتحار في كثير من الأحيان لمجرد تعرضهم لأي مشكلة.

قال فيكتور فرانكل: (الناس اليوم لديهم كل وسائل العيش ، ولكن لا معنى للعيش، مما يجعل الحياة سجنًا حيث يتدافع فيه القاطنون بين جُدران الحياة والموت، مذعورين من كل لدغة، في حياة بدون معنى، كل ألم يُعتبر حدث عشوائي لا يمكن تفسيره – ولا مفر منه – لا يمكن تصنيفه إلا من حيث الطاقة والمادة، ولا يٌمثل سوى الفوضى والاضطراب والمأساة.)

إن الهدف الأساسي للحياة ليس التمتع بإحساس عابر بالسعادة؛ بل هو تحقيق سلام داخلي عميق من خلال معرفة الله وعبادته.

تحقيق الهدف الإلهي سيُؤدي إلى النعيم الأبدي والسعادة الحقيقية. لذا، إذا كان هذا هو هدفنا الأساسي، فإن مواجهة أي مشاكل أو متاعب سوف تهون في سبيل بلوغ هذه الغاية.

تخيل شخصًا لم يُواجه أبدًا أي معاناة أو ألم، هذا الشخص، بحكم حياته المترفة، نسي الله، وبالتالي فشِل في القيام بما خُلق لأجله. قارن هذا الشخص بشخص قادته تجاربه من المشقة والألم إلى الله، وحقق هدفه في الحياة. من منظور التعاليم الإسلامية، الشخص الذي قادته معاناته إلى الله أفضل من الذي لم يتألم أبداً، وأدت به ملذاته إلى الابتعاد عنه.

كل إنسان يسعى في هذه الحياة لتحقيق هدف أو غاية، وغالباً ما تكون الغاية مبنية على المعتقد الذي لديه. والشيء الذي نجده في الدين ولا نجده في العلم هو السبب أو المبرر الذي يسعى لأجله الإنسان.

فالدين يُوضّح ويُبيّن السبب الذي خُلق من أجله الإنسان ووُجدت الحياة. في حين أن العلم هو وسيلة وليس عنده تعريف للنية أو المقصد.

إن أكثر ما يخشاه الإنسان عند الإقبال على الدين هو الحرمان من مُتع الحياة. فالاعتقاد السائد عند الناس أن الدين يعني بالضرورة الانعزال، وأن كل شيء حرام الا ما أحله الدين.

وهذا الخطأ الذي وقع به الكثيرون وجعلهم ينفرون من الدين. وجاء الدين الإسلامي ليُصحّح المفهوم، وهو أن الأصل هو الحلال للإنسان وأن المحرمات والحدود هي معدودة ولا يختلف عليها أحد.

وأن الدين يدعو الفرد للاندماج مع كافة أفراد المجتمع كما يدعو للموازنة بين مُتطلبات الروح والجسد وحقوق الآخرين.

إن من أكبر التحديات التي تُواجه المجتمعات البعيدة عن الدين هي كيفية التعامل مع الشر والتصرفات السيئة للإنسان. فلا تجد غير فرض أشد العقوبات لردع أصحاب النفوس المنحرفة.

قيمة الحياة الدنيا

إن الامتحان جُعل لتمييز الطلاب على مراتب ودرجات عند إقبالهم على الحياة العملية الجديدة. ورغم قِصر الامتحان إلا أنه يُقرر مصير الطالب نحو الحياة الجديدة المُقبل عليها. وكذلك الحياة الدنيا رغم قصرها هي بمثابة دار ابتلاء وامتحان للبشر، ليتمايزوا على درجات ومراتب عند اقبالهم على الحياة الأخرة. إن الإنسان يخرج من الدنيا بأعماله ولا يخرج منها بالماديات. فالإنسان يجب أن يفهم ويعي أنه يجب أن يعمل في الدنيا من أجل الحياة الآخرة وابتغاء الأجر في الآخرة.

لقد نسي الناس المعنى الحقيقي من هذه الحياة عندما تذمروا من فيروس الكورونا. لقد خلقنا الله للاختبار، وجزء من هذا الاختبار هو خوض تجربة المعاناة والشر. إن اجتياز الاختبار يُسهل وصولنا إلى النعيم الأبدي في الجنة.

“الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا” (الملك :2)

يُسيء الملحد فهم الغرض من وجودنا على الأرض. إن هذه الحياة الدنيا ما هي إلا ساحة للتجارب والمحن من أجل اختبار سلوك الإنسان وتنمية الفضيلة لديه. على سبيل المثال، كيف يُمكننا تنمية الصبر إذا لم نواجه مواقف تختبر صبرنا؟

كيف يُمكننا أن نُنمي الشجاعة، إذا لم تكن هناك مخاطر يجب مواجهتها؟ كيف يمكن أن نكون رحيمين إذا لم يكن هناك من يحتاج إليها؟

وأذكر أنني كنت أُردد دائما “اللهم آتنا الحكمة التي مَن أُوتيها أُوتي خيرا كثيرا”، وعندما انتقلت للعيش في أفريقيا وواجهت صُعوبات الحياة في عالم لم أكن أعرف عنه الكثير، وحِرصي على تربية أبنائي على الصراط المستقيم، دون أن أجعلهم مُنطوين ومنعزلين، مما أكسبني كثير من الحكمة، فأدركت ساعتها أن الله قد استجاب دعائي.

فلماذا الاختبار؟

منهم من يقول: بما أن الله رحيم ومصدر لكل خير، فلماذا لا يُدخلنا جميعا الجنة؟

في الواقع أن الله يُريد الإيمان لكل عباده.

“وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ ۖ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ.” ( الزمر :7)

ومع ذلك، إذا أرسل الله الجميع إلى الجنة، فسيحدث انتهاك صارخ للعدالة؛ وسوف يُعامِل الله نبيه موسى وفرعون بنفس الطريقة، ويدخل كل ظالم وضحاياه الجنة وكأن شيئا لم يكن، هناك حاجة إلى آلية لضمان أن الأشخاص الذين يدخلون الجنة يدخلونها على أساس الجدارة.

وإن جمال التعاليم الإسلامية هو أن الله، الذي يعرفنا أكثر مما نعرف أنفسنا، قد أخبرنا أنه لدينا ما يلزم للتغلب على هذه الابتلاءات.

“لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا.” (البقرة :286 )

ومع ذلك، إذا لم نتمكن من التغلب على هذه المصاعب بعد أن بذلنا قصارى جُهدنا، فإن رحمة الله وعدله سيضمنان أننا نحصل على تعويض بطريقة ما، إما في هذه الحياة أو في الحياة الأبدية التي تنتظرنا.

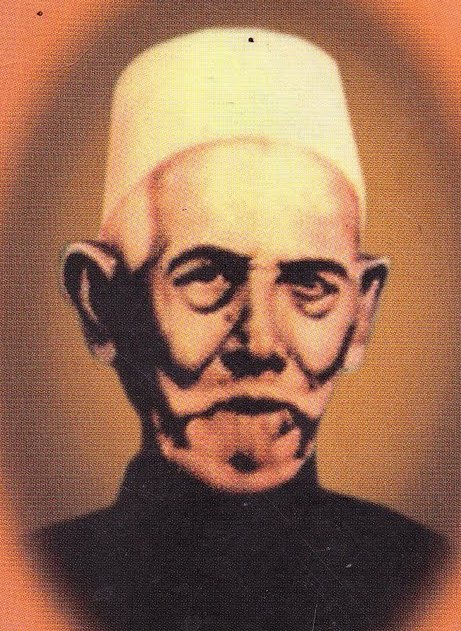

** فاتن صبري (1973) مفكرة إسلامية، تعمل في مجال الدعوة للتوحيد وتصحيح المفهوم الخاطئ عن الخالق، عُرفت بنشاطاتها في التواصل مع مختلف الثقافات والديانات، تتحدث خمس لغات، درست مقارنة الأديان، ونشرت العديد من الكتب، وتُرجمت بعض كتبها لأكثر من 14 لغة.

[ica_orginalurl]